テンプレでは伝わらない。自分のセンスに確信が持てない。

だからこそ、“自分の目”を鍛える。

AI時代にこそ必要な、「選ぶ」「整える」「伝える」力を磨く一日講座。

AIによる自動生成があらゆる場面に浸透し、

“整っているデザイン”は誰でも簡単につくれる時代になりました。

でも──

そんなとき、ふと立ち止まるのです。

「どれが本当に伝わるのか?」

「“良さ”の正体を、自分の言葉で説明できるか?」

そうした問いが浮かんだとき、手が止まったことのある人は少なくないはずです。

テンプレートやAIがそれっぽいデザインを量産する一方で、

自分の判断軸や、センスの根拠に確信が持てなくなる瞬間。

これは、長年デザインと向き合ってきたクリエイターほど身に染みて感じることかもしれません。

本講座では、プロのクリエイターや他の参加者との対話を通して、

「選ぶ」「整える」「伝える」ための審美眼と構造的思考を掘り下げ、

“センスの輪郭”を言語化し、再発見する一日をお届けします。

CanvaなどのデザインツールやクリエイティブAIが当たり前になった今だからこそ、

“なんとなく良い”を感覚で終わらせず、

言葉と構造で説明できる「自分の目」を育ててみませんか?

表面的なきれいさではなく、

意図・空気・感情を読み取り、形にする力。

感覚に頼るだけでなく、言葉と構造で自分のセンスを確かめる──そんな一日をご一緒できれば幸いです。

<内容(予定)>

第1部 審美眼を鍛える 〜「違和感」を見抜くとは〜

【講義】

- 自身が“なんとなく違和感”を抱く瞬間の内面を言語化

- 「何が見えているのか?」を問い、視点の共有を行う

- ビジュアルの比較を通じて“微差”に気づく力を養う

- 実例:SNSバナー、広告ビジュアル、スライドなどを比較し、良い/惜しいを議論

【ワーク】見る力を言葉にする

- 複数のデザインを比較し、良い/違和感の理由を言語化

- ペアで共有し、感覚の違いを認識

第2部 整えるとは何か 〜あと2%を判断する感覚〜

【講義】

- 情報の配置、視線誘導、フォントや余白の最適化など「細部の判断」の積み重ねを解説

- 実演を通して“整えた瞬間”の変化を可視化(ライブ添削)

- 例:「どこで手を止めるか?」「これ以上はやりすぎか?」といった判断の共有

【ワーク】整えてみる

- あえて“惜しい”デザインを改善してみる

- 自分の手で「整え」を試し、その場でプロの添削と比較

第3部 伝えるとは何か 〜視線・構造・空気感の設計〜

【講義】

- 情報の優先順位と視線の流れをどう設計するか(図解や事例で)

- 「誰に・何を・どう伝えるか」という意図設計の重要性を解説

- 表現トーンと文脈の一致、感情を動かす構成、伝わる文章配置などについて語る

- 例:「同じ情報をどう伝えるか」でのバリエーション比較(チラシ、プレゼン資料など)

【ワーク③】伝えるデザインを作る

- SNSバナー/プレゼン1ページなど自由課題を制作

- 制作意図と迷いを言語化し、発表&講評

▼懇親会(希望者のみ)

17:00~

同じテーマに関心を持ち、共に“センスの輪郭”を探求した仲間と語らう時間は、きっと学びをさらに深めるものになるはずです。

※懇親会は、近隣の居酒屋にて開催致します。

※当日、会計時に懇親会参加費を申し受けます。

<本講座で得られること、変われること>

・「なんとなく良い」「直感的にダサい」を、言葉で説明できる知性へと昇華するヒントが得られる。

・見た目の美しさを超えて、情報・感情・空気の“構造”を読む目が養われる。

・デザインを「飾り」ではなく、意図を伝える“戦略的思考”として捉え直せるようになる。

・AIやテンプレが量産する“整っている風”に惑わされず、「本当に伝わるもの」を見極める判断軸が育つ。

・自分の中に眠っていた「センス」を再発見し、“感覚を使って働く”ことへの自信が芽生える。

<講座受講にあたって (事前準備)>

本講座は、デザインの基本原則(整列・近接・余白・フォントなど)を理解されている方を前提に進行します。

これらの知識に自信がない方、あるいは復習したい方は、書籍『ノンデザイナーズ・デザインブック』(ロビン・ウィリアムズ著)を事前にご一読ください。

ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版]

Robin Williams (著), 米谷 テツヤ (監修, 翻訳), 小原 司 (監修, 翻訳), 吉川 典秀 (翻訳)

Amazonのリンクはこちら

<講師>

菊池 公一郎

(シアンクリエイティブ パートナーズ 代表)

クリエイティブ ディレクター 1968年生まれ。明治学院大学英文科から米国へ留学。サンフラン シスコ・アート・インスティテュートに奨学生として留学。サンノ ゼ州立大学、カリフォルニア州立大学フルトン校卒業。ランドーア ソシエイツ(東京)にてデザイン業務を担当、仏デグリップ ゴーベ社東京事務所にてクリエイティブディレクターを努めた後、 2004年独立。主に伊藤園、資生堂等大手メーカーのブランドデザインを手掛けながら、中小企業、ベンチャー企業のデザインプラン ニングなど、クリエイティブ支援に力を入れている。

■シアンクリエィティブパートナーズのリンクはこちら

■菊池公一郎氏の主な作品、略歴はこちら(PDFファイル)

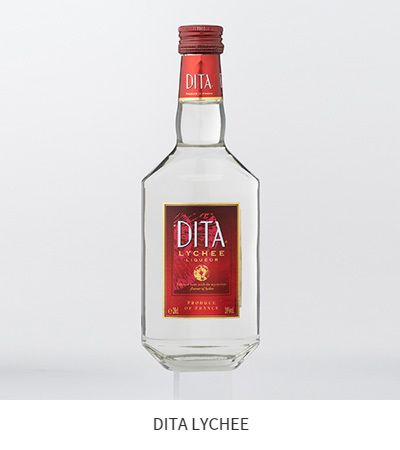

■写真:菊池公一郎氏の代表的作品

■実施要領

<日時>

2025年8月9日(土)10時~17時(懇親会17時~)

※プログラムの進行上、前後する場合があります。

<対象>

本講座は、デザインの基本原則(整列・近接・余白・フォントなど)を理解されている方を前提に進行します。これらの知識に自信がない方、あるいは復習したい方は、書籍『ノンデザイナーズ・デザインブック』(ロビン・ウィリアムズ著)を事前にご一読ください。

・CanvaやPowerPointなどで日常的に資料やバナーを作っているが、「なぜこのデザインが良いのか」を言語化できないと感じている方

・プレゼン資料・SNS投稿・広告ビジュアルなど、“ビジネスで使うデザイン”の質をワンランク上げたい実務者

・ChatGPTやCanvaなどのAIツールを活用しながら、最終判断の“センス”に不安や迷いを感じている方

・テンプレートやAI生成に頼る中で、「自分で選ぶ」「整える」「伝える」力の必要性を再認識している方

・デザイン4原則などの基礎は身についており、さらに“言葉にできる審美眼”を磨きたい中級者〜経験者層

・生成AIが“それっぽいデザイン”を大量に生む中で、自分の判断軸や存在意義に危機感を持ち始めている既存クリエイターの方

・「気持ちよさ」「違和感」「伝わる/伝わらない」といった、言語化しづらい感覚を扱う表現に真剣に向き合いたい方

※板橋区民向けの格安講座ですが、在住、在勤でなくても受講可能です。世界中からご参加下さい。

<人数> 先着順にて受付中

20名(限定。先着順)

※最終受付期限:講座開始の1時間前(満席の場合はその時点で締め切ります)

※講座の性質上、増席は致しません。

※最小開催人員5名に達しない場合は中止とする場合がございます。

※受付状況は最新でない可能性があります。最新の状況は、下記申込ページ(EventRegist)をご確認下さい。「受付期間終了」「売切」でなければ購入可能です。

<各自準備が必要なもの>

(1)Canvaログイン済みのPC(ワークで使用)

※Canvaのアカウントを、以下より各自作成の上でご参加下さい(アプリ版でもブラウザ版でもOK です)。Freeプランで大丈夫です。

https://www.canva.com/ja_jp/

※Canvaの準備ならびに導入にあたってのサポートは、企業活性化センターでは致しません。

(2)テキスト

※テキストは事前にPDFで配布しますので、PDFをダウンロードしたタブレットやノートPC、もしくは印刷したものをご持参ください。企業活性化センターでは印刷の準備は致しません。

(3)筆記用具(カラーサインペン等あればワークで使用できます)、メモ用紙

<参加費>

実験価格

9,800円

※懇親会参加費は当日実費(各自負担)となります。

■お手続き(支払方法、手続方法)

<支払方法>

①クレジットカード払い(JCB、VISA、Master、Paypal)

日本経済新聞社グループが運営するチケットサイトEvent Regist(イベントレジスト)での支払いが可能です。これまでのような銀行振込の手間もありません。

②銀行振込

従来どおり銀行振込でお支払いも承ります。手続中に満席とならないよう、お申込後すみやかに支払手続をお願い致します(未払の方の席のお取り置きは致しません)。

※支払方法に関する「よくある質問」はこちらをご覧下さい。

<手続方法>

▼STEP1

下記よりお申込、お支払いの手続をお願い致します。

(チケットサイトEventRegistにリンクします)

※期限直前に申込されますと、手続が間に合わない場合がありますので、早めにお手続きをお願い致します。

※一度お支払い頂きました代金は、理由の如何を問わず返金致しません。万一当日欠席の場合は、代理の方がご出席下さい。

▼STEP2

手続完了後、EventRegistより登録完了のメールが届きます。

※振込払いの方へは、自動返信メールで申込受付と振込方法の案内のメールが届きますので、すみやかにお支払いをお願い致します。

▼STEP3

後日、講座案内のメールが届きます。

講座に関してのZoom ID、配布資料等については、後日登録アドレス宛メールにてご連絡致します。

<お問い合わせ>

よくある質問は、こちらにまとめました。

その他ご不明な点は、どんなことでも以下宛お問い合わせ下さい。

板橋区立企業活性化センター デザインセンス研究講座担当 宛

kigyoujyuku@itabashi-kigyou.jp

※電話でのお問い合わせは専属の担当がおりませんので、メールでのお問い合わせがスムースです。

新しい学びに前向きな、先端を行かれる皆様のお越しをお待ちしております。

板橋区立企業活性化センター

電話 03-5914-3145

板橋区立企業活性化センター

電話 03-5914-3145